文/圖記者郝海軍 張蘊強

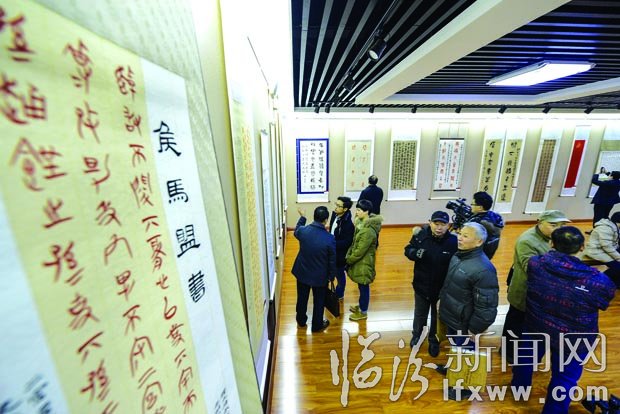

本報太原訊 1月6日,并州街頭冬意濃濃,但在位于迎澤大橋東面的山西美術館內卻人頭攢動,溫暖如春。由臨汾市委宣傳部、市文物局、市外事旅游局、市文聯主辦,臨汾市書協、侯馬市委宣傳部、侯馬盟書文化研究會協辦的“走進古新田探尋晉大篆”的侯馬盟書書法展于1月6日至10日在省城開展。

“我是昨天專程從河北趕來的,我最早接觸侯馬盟書書法還是從我的老師張守中先生那里,因為他一直致力于侯馬盟書的發掘和研究,在他的影響下,我也對這門獨特的藝術產生了濃厚興趣。”來自河北的書法愛好者由俊謙說,他此次帶來6幅用侯馬盟書體書寫的作品。

“‘盟書體’書法,字形清麗而古雅,犀利簡率,提按有致,書寫性強等特點一直吸引著我。尤其作為臨汾人,能有幸研究和探索這一書法界的獨秀,感到特別的驕傲和自豪。”中國書協會員、市書協副秘書長左曉明說,侯馬盟書》辭文書法不僅是古代先民創造的精美藝術品,更是晉文化乃至是中國古代書法藝術中的一枝奇葩。

他用一年多的時間探索、研究了“盟書體”書法,并創作了《孫子兵法》《左轉》《阿房宮賦》等百余幅作品。

追述中國書法發展的軌跡,可以清晰地看到它與中國社會的發展同步,強烈地反映出每個時代的精神風貌。在春秋戰國時期,由于諸侯割據,殷商以來的文字在諸侯各國走上了不同的發展道路。

這一時期書法形態技巧亦呈現了一種百家爭鳴的局面。

1965年山西侯馬晉國遺址出土的《侯馬盟書》辭文書法,就可以說是晉國文化發展到一定階段的產物,也是古代先民創造的精美藝術品。一些石圭、玉片上的朱文清晰可辯,是我國目前所發現古代文字中最早用毛筆書寫且篇章完整的官方典籍書法真跡,其書寫所采用的“盟書體”是秦朝統一文字之前的風格,書體介于金文、小篆之間,屬大篆體系。它反映了由大篆到小篆的書體演進和筆法變化。其最大的書寫特點是運筆出峰,字體渾厚與技巧并置,凝重與灑脫共存。其蝌蚪筆法,回勾筆意等書寫技巧更為后世書法再創造和深加工提供了重要的靈感源泉。鑒此,展開“盟書體”書法藝術研究,對于挖掘和豐富晉文化內涵,研究中國文字史和書法史傳,具有十分重要的歷史意義和現實意義。

中國書法家協會會員、市書法家協會主席侯天元說,多年來,我國著名考古學家、侯馬盟書》主要發覺整理者張守中先生一直致力于侯馬盟書書法藝術的研究,2014年8月又在侯馬市開設了侯馬盟書書法培訓班,傳授講習“盟書體”書法。繼而,盟書體”引起了大家的興趣和關注。有學者提出“盟 書體”既為大篆系,根據晉國的歷史文化地位,應將其規范稱之“晉大篆”。這一提法又給“盟書體”賦予了新的概念。為供大家廣泛而深入地研究晉文化,進一步展示“盟書體”這一中華書法奇葩的獨特魅力,展現晉文化的多姿多彩與博大精深,也從一個側面反映了近年來我市在晉文化研究中所取得的豐碩成果,以及晉文化的厚重藝術底蘊和久遠的歷史人文。此次由省內外一些擅長篆書的書法家創作的80多幅“盟書體”作品展于山西美術館,旨在將晉文化的品牌推向全國、推向世界,為建設文化強市、文化強省做出應有的貢獻。

據了解,《侯馬盟書》又稱“載書”,共有5000余件,每件玉片大小不一,磨琢精致,用毛筆書寫,字跡與春秋晚期的銅器銘文相似,大部分是朱紅色,也有小部分是黑色,比較清晰。

因為玉片大小不一,字數也有多有少,多的達200字左右,少的只有十余字。其記載內容見證了春秋末期晉國趙鞅參與晉國內部由六卿內爭至四卿并立的一場激烈政治斗爭,正是這場政治斗爭,拉開了作為標志戰國時代開端的“三家分晉”這一重大事件的序幕。《侯馬盟書》是1949年以來中國考古發現的十大成果之一,也是山西博物院館藏的十大國寶之一。

《侯馬盟書》是半個世紀以來中國十項重大考古成果之一,已成為國寶級的文物。這批文物對研究中國先秦時期春秋戰國之交的歷史,特別是晉國末期的歷史增添了新鮮材料。

責任編輯:付基恒

上一篇: 扮靚花朵 讓窮鄉僻壤生輝

下一篇: 我市5人入選第三批省級學術技術帶頭人名單